2013年10月 日本広報学会

「東日本大震災からの地域復興に向けた行政広報、地域広報の多面的評価」(2013年8月執筆原稿)

広報コンサルタント 石川慶子

福島第一原子力発電所事故の際、官邸、東電、保安院、自治体など各組織からの情報発信のあり方に違和感を持った。未曾有の大災害なのだからマニュアル通りにいかない、といった意見は当然あるが、広報の基本からの逸脱や訓練不足を感じたからだ。その後も、地元住民で福島第一原発運転員の方との交流を続けながら、住民視点の情報発信とは何なのだろうか、と考え続けてきた。政府事故調の最終報告書では、リスクコミュニケーションの必要性とクライシスコミュニケーション専門家配置の提言がなされたことで、最初に感じた違和感が正しかったという確信を持った。本研究部会での調査、各種報告書等や過去の災害広報記録、実務家としての経験を踏まえ、災害広報がどうしたら確立していくのかを考えてみたい。

1 政府事故調の提言に盛り込まれた広報についての論点

私が最初に違和感を持ったのは、総理メッセージだった。被災者へのお見舞いの言葉はあったが、悲しみの言葉がなかったからだ。「被災された方々には、心からお見舞いを申し上げます」は、ありきたりで冷たく感じる。今回の大規模災害時には、他人事のような印象を与え、ふさわしくないメッセージとして映る。例えば、オバマ大統領は、2012年12月米国コネティカット州で多数の子供が犠牲になった銃乱射事件について「胸が張り裂ける思いだ」と語った。悲しみにくれる遺族と人々の思いに寄り添った言葉だといえよう。広報理念の1つに「人間的アプローチを基本とする」*1考え方がある。この時の総理メッセージにおける住民に寄り添う言葉の欠如は、この広報の理念から逸脱しており、その後の情報発信に不安を抱かせるものだった。

さて、今回の事故調査にあたっては、民間、国会、政府でそれぞれ事故調査が行われ、報告書がまとめられた。中でも注目したのは、2012年7月23日に公表された政府事故調(東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会)の最終報告書である。重要な論点の総括として「広報の問題点とリスクコミュニケーション」の項目が立てられ、概要版では次のように記載された。

「国民と政府機関との信頼関係を構築し、社会に混乱や不信を引き起こさない適切な情報発信をしていくためには、関係者間でリスクに関する情報や意見を相互に交換して信頼を構築しつつ合意形成を図るというリスクコミュニケーションの視点を取り入れる必要がある。緊急時における、迅速かつ正確で、しかも分りやすく、誤解を生まないような国民への情報提供の在り方について、しかるべき組織を設置して政府として検討を行うことが必要である。加えて、広報の仕方によっては、国民にいたずらに不安を与えかねないこともあることから、非常時・緊急時において広報担当の官房長官に的確な助言をすることのできるクライシスコミュニケーションの専門家を配置するなどの検討が必要である」

リスクコミュニケーションとクライシスコミュニケーションは、発音も文字も印象も似ており、区別せずに使っている人も多いが、大きな違いがある。実際に使われてきた歴史的観点と言葉の由来から整理してみよう。

1.1 リスクコミュニケーションとクライシスコミュニケーション

リスクコミュニケーションは、1960年頃から原子力の社会的受容(パブリック・アクセプタンス)を目的として考え方が導入された*2。1980年代になると、米国で環境政策おける市民参加の重要性が認識される中で活発に使われるようになってきた。きっかけは、1984年に起きたインド・ボパールの米国系化学会社での事故。近隣住民3000人が死亡し、約20万人が被災。翌年も米国内で同じような化学事故が起こった。

1986年に「緊急時計画と地域社会の知る権利」が作られ、企業は自治体、救急関係者に有害物質に関する情報を提供し、自治体は緊急時計画を策定して住民に公表することになった。米国はすでに1966年の時点で情報公開法が制定されているが、リスク関する情報の発信者と受信者のギャップに改めて課題があると認識することになった。そこで、米国研究審議会(National Research Council略称NRC)は、専門家と実務家を集め、リスクコミュニケーションのあり方を検討してまとめた。

この内容が翻訳されて日本に紹介されたのは、1997年である。この年、日本化学会は、環境庁と通産省の支援を得て「化学物質のリスクコミュニケーション手法検討委員会」を発足させた。このほか、牛海綿状脳症(BSE)問題が発生した際には、2003年7月に設置された食品安全委員会は、下部組織としてリスクコミュニケーション委員会を設置している。医療分野においてもリスクコミュニケーション関連の論文がある。このようにしてみると、人体に影響のある問題でリスクコミュニケーションが議論されてきたといえる。

一方、2009年11月15日に発行されたリスクマネジメントの国際規格ISO31000では、「外部及び内部のステークホルダーとのコミュニケーション及び協議は、リスクマネジメントプロセスすべての段階で実施することが望ましい」と記載され、より一般的になったといえる。リスクマネジメント規格活用検討会は、「リスクコミュニケーションは、リスク分析を実施した後にその内容をステークホルダーに知らせるといった限定的なものではなく、リスクマネジメントのあらゆるステップにおいて、その実効性を高めるために実施されるものである。なぜならば、リスクマネジメントのあらゆるステップにおいて、常に社会や組織の変化に対応する必要があるからである。リスクマネジメントに関するステークホルダーの十分な理解を得るためには、リスク対応を行った最終段階だけではなく、分析の途中でも情報を公開し、疑問や要求に応えながら、リスクマネジメントの内容についてステークホルダーと理解を共有していくことの重要さを述べている」と解説している。リスクマネジメントとしての広報を十分機能させることが必要だと明言しているといえよう。

クライシスコミュニケーションについては、広報・パブリックリレーションズの手法の1つとして発展してきた歴史がある。2001年に発行された「企業を危機から守るクライシス・コミュニケーションが見る見るわかる」では、「クライシス・コミュニケーションとは緊急時における企業の広報対応。マスコミの目を通して、クライシスそのものばかりか緊急時の誤った対応がダメージを拡大し、二次的な危機を招く。そんなリスクを予防し、的確かつ最善の対応に努めること。」と定義している。さらに、遡ると、1904年に米国でPR会社を設立した“近代PRの父”アイビー・リーが、クライアントであるペンシルべニア鉄道が事故を起こした際に、会社が従来の慣例に従って事故を隠蔽しようとしたところ、リーはそれを止めさせて新聞記者を現場に連れて行きオープンに取材させたことで評判を上げた、というエピソードもある。クライシスコミュニケーションは、1900年代初頭から、広報・PR(パブリック・リレーションズ)の現場から発展してきたといえる。

このように、リスクコミュニケーションは、科学や医療、リスクマネジメントの中で語られ、クライシスコミュニケーションは広報の中で語られてきたため、分断されたり、混同されたりしながら発展してきたようだ。

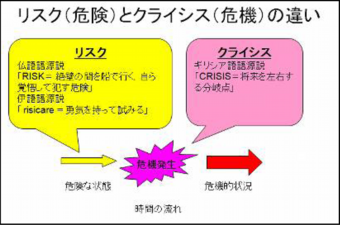

ここでの定義に話を進めよう。「リスク」と「クライシス」の違いに焦点を当てることで違いを明らかにしておきたい。リスクマネジメントの国際的ガイドラインとなっているISO31000は、「リスクは目的に対する不確かさの影響」としているが、実務家にとってはやはりわかりにくい。そこで、リスクとクライシスについて語源説を採用し、整理しておきたい。この語源説については、1993年から実践的リスクマネジメント教育を提供している日本リスクマネジャー&コンサルタント協会の考え方をベースにしていることを加えておく。

「RISK」の語源はフランス語で、「絶壁の間を船で行く」、「自ら覚悟して犯す危険」という意味である。「勇気を持って試みる」という意味のイタリア語"risicare"が語源だという説もある。「CRISIS」の語源は、「将来を左右する分岐点」という意味のギリシア語であるとされている。それぞれの言葉の由来から、「リスクはクライシスを予測しながら前進すること」という概念が成り立つ。

したがって、リスクマネジメントとは、「危機を予測し、回避すること。ならびに、危機発生時のダメージを最低限に抑える手立てを考えておくこと」、クライシスマネジメント(危機管理)とは、「危機発生時のダメージを最小限に抑えること。ダメージコントロール」。このように考えると、リスクマネジメントは、「想定する」マネジメントであり、クライシスマネジメント(危機管理)は、「実行する」マネジメントとしてとらえると実務家にとってはしっくりとくる。「想定外」のことが起きてしまったら、それはリスクマネジメントの失敗であり、想定外のことが起きても実行できるようにしておくのが、クライシスマネジメントであるといえる。また、カバー範囲もクライシスマネジメント(危機管理)が起きた後のマネジメントであるのに対し、リスクマネジメントは起きる前からのマネジメントとなり、カバー範囲が広いといえる。

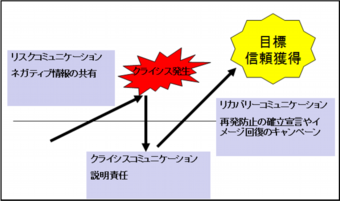

前述の語源とマネジメントの意味から対比させると、リスクコミュニケーションは、クライシスが起こる前からの予測の部分からクライシス発生後のコミュニケーションの含むことになり、クライシスコミュニケーションは起きた後のコミュニケーションを意味することになる。さらに、クライシスコミュニケーションの先には、信頼回復のためのリカバリーコミュニケーションという発想で平時の広報コミュニケーション活動につなげていくことが現場では求められる。

では、今回の福島原発事故の災害広報について考えを深めてみよう。東日本震災全体としないのは、範囲が広く全てをカバーできないと考えたからである。

2 福島原発事故におけるクライシスコミュニケーションについて考える

2011年3月11日14時46分に東日本大震災が発生し、福島第一原子力発電所では非常事態態勢が発令された。福島第一原子力発電所はこの後、1号機、3号機の爆発等により危機的状況に陥った。現場を抱える東電、それを監督する行政機関の保安院、住民への避難指示を出した官邸について当時の主要組織が何を期待されていたのか、それに対して何が出来て、何が出来なかったのか、3つの視点で振り返る。

2.1 東電、現場を伝える広報活動の発想がなかった

地震発生1時間後の15時37分頃には1号機から4号機の全交流電源が喪失し、さらにその1時間後の16時36分頃には、1,2号機の注水状況がつかめない事態に陥った。12日の明け方3時6分に保安院と東電が合同で1号機ベント開始の記者会見を行ったが、12日15時36分1号機が水素爆発。14日11時1分に3号機原子炉建屋が爆発し、危機的状況が続いた。

このように事態がどんどん悪化していく中、現場を抱える事業者には何が求められるのか。事故現場の状況を正確に伝えることだろう。そのことによって必要な支援を受けたり、周辺住民への被害を最小限に抑える必要があるからだ。しかし、刻一刻と変化する現場の状況をリアルタイムで説明することは容易ではない。東電本社は情報不足の中、爆発やプールの水の状況について複数の可能性とそれぞれの根拠を説明した。断定することなく複数の可能性について説明したことは評価できる。また、各種事故報告書を分析すると東電の説明者が何かを意図的に隠した事実は見受けられなかったが、情報に対して常に受け身であったことやより良い広報手法の判断力に欠けていたといえる。

最大の失敗は、事故の起きた原子力発電所と本社がモニターでつながってリアルタイムで状況把握していなから、そのことを関係者と共有できなかったことだろうと思う。「初動における官邸と東電との間の情報共有不全を解消するために、東電社内テレビ会議システムが役立てられることはなかった」と国会事故調でも情報ツールの活用ができていなかったことを明確に指摘している。

報道機関も通常の事故や災害であれば、ヘリなどで現場からの中継を行うが、原子力発電所の事故であったために報道機関が入ることができない。現場が見えないことで日本国民だけでなく、世界中を不安にさせてしまったといえる。現場と繋がったモニター越しに、所長が数分、数秒でもいいから現れて「絶対にやり遂げる」と一言発信していれば、不安な気持ちが応援に切り替わっていたのではないだろうか。あるいは広報担当者が現場で必死に抑え込む様子をレポートする映像を流すという発想が必要であったと感じる。

2.2 保安院、訓練されたスポークスパーソン不在

保安院は、東日本大震災発生してから30分で第一報のプレス発表をした。その後、2時間間隔で定期的な発表を行い(事故後24時間で合計13回のブリーフィング)、彼らが入手した情報は全て出す方針を立て、この状況は翌日の12日昼まで続いた。

この時、原子力安全広報課長は海外出張中で、会見対応をしたのは中村審議官だった。記者からの質問についてはわからないことも多数あったが、丁寧な対応をしており、この時点で記者との関係は良好であった。転換点となったのは、12日昼ごろ。記者の質問に対し、「炉心溶融の可能性が高い」と回答した時。福島原発について楽観視している報道陣に事態の深刻さを伝えようとする意識に基づくものだった。この発言がマスメディアで大きく報道され、官邸は保安院に対して「発表内容は、官邸の事前確認を得るように」と指示される事態になってしまった。

この「炉心溶融」発言が原因で中村審議官はスポークスパーソンを外され、その後12日21時から13日にかけて、野口首席、根井審議官、西山審議官と次々にスポークスパーソンが替わることになった。発表内容も官邸の了解を得てからとなったため、記者会見時間が頻繁に遅れるようになった。記者からは「今までと違う」といった発言がなされ、記者達のストレスも高まった。説明担当者による「やりたかないんですが、上からの命令なんで」といった発言等により、ますます険悪な関係となっていった。

当時保安院に求められたことは、数値や専門用語を国民にわかりやすく伝えることだ。実際はどうだったのだろうか。記者に対して頻繁に説明したこと、用意された資料は東電よりもわかりやすい内容であったこと、質問が尽きるまで記者会見を行ったことについてはできたこととして評価することができる。しかし、例えば、低線被ばくの影響など専門家の意見が分かれる場合には、複数の意見の紹介とその解説をすること、あるいは、他省庁から入手した情報や独自に分析した情報は発信できなかった。これは、保安院自身が事故後に行った広報評価にも記載されている。

ただ、「炉心溶融の可能性」発言は結果としてミスリードになってしまったといえる。事態を軽く考えていた記者達に深刻な状況であることを伝えるために使われた言葉であり、最悪の事態を伝えるためではなかったが、「炉心溶融」という言葉を聞いた記者側が最悪の事態を想起してしまった。発信者の伝えたかったことと受け手にギャップが生じてしまったといえる。

2.3 官邸、初動の遅れと見通し情報発信せず

東電での第15条通報(原子力緊急事態宣言)は、3月11日16時45分であったが、官邸からの非常事態宣言発出は19時3分、さらに半径3キロメートル住民への避難指示は21時23分であった。東電からの異常事態発生報告から最初の避難指示まで5時間かかっており、この初動における情報発信遅れについて、責任は極めて重いと言わざるをえない。

避難指示については「念のため」という事態を軽くみた言葉を使うことで住民の危機意識を鈍らせてしまった。原子力発電所が深刻な事態になっていること、汚染リスクがあること、当面は戻れないことを説明する責任があった。

当時の官邸は、正確な情報の発信をする方針を立てたとのことだが*3、その方針により、「見通し情報の発信」ができなくなり、機能不全を起こした。日本の命運がかかっていたあの原子力事故において国のリーダーはどのようなメッセージを発信することが求められたのか。住民がどこにどう避難したらいいのか、今後の予測、見通しについて伝えることが求められたはずだ。後述するが、伊勢湾台風では、災害広報では見通し情報を伝えることが重要だとする教訓を得ていたが、その教訓は生かされなかった。

スポークスパーソンを官房長官一人に絞り、常に同じ人が語る方針を貫いたことで安定感を演出することはできた。また、東電に統合対策本部を設置したことで、情報発信の一元化が図られた。これにより、それまで東電、保安院、官邸と、ばらばらの情報発信だったものが1本化され、統一的な情報発信が可能になった。東電に統合対策本部を設置したことについては法的根拠がないといった議論はあるが、緊急事態発生時には、法的根拠だけにこだわっていては危機を打破することはできない。この超法規的な統合対策本部設置の決断は評価できる。

3 過去の大災害における広報の教訓

今回の事故は過去に経験のないほど大きなものであったからうまくいかないのは仕方ない、といった意見はある。本当にそうだろうか。同じ失敗を繰り返してはいないだろうか。過去の大災害時における広報をクライシスコミュニケーションの視点から分析を進めてみたい。

3.1 新潟中越大地震における小千谷市の初動

2004年10月23日土曜日の17時56分、新潟県中越地方を震源とするM6.8の大地震が発生した。当時の小千谷市長著書「中越大地震 自治体の叫び」から初動を振り返る。

震度5度強以上の地震の際には全員が登庁することになっていたが、道路や河川の被害が大きく徒歩でも通れないところがあり、予定のポジションにつけず、孤立集落等に残る職員が出た。これが幸いし、その集落での市職員としての任務につき、集落の人々に安心感を与えることができた。災害対策本部の設置は40分後の18時40分頃。市役所庁内は危険であったため、100メートル離れた消防庁舎前の駐車場に本部を設置。その後21時30分に1階の食堂に移す。当初はガス漏れの通報と道路陥没の連絡への対応、県との連絡、知事に対する自衛隊要請、報道関係者への対応、避難所への食料手配、救援物資の受け入れ等。市議会議長が本部に寝泊まりし、各議員は各町内でまとめ役となり、避難所の運営や本部との連絡調整も図った。発生直後の情報収集は、本部に駆けつけた職員が途中で見てきたことの報告、市民からの通報、その後は数台の庁用車で調査を開始。被害状況をインターネットで発信しようとしたが、サーバがダウン。二日後からようやく復旧。避難所の全体像を把握したのは5日後、数は135か所。

マスコミを有効活用できたとするのは、ラジオでの被災者向け生活情報発信、今後の課題や復旧については職員へのインタビューで直接話しかける方法をとったこと。また、無災害地からの圧倒的な救援・支援を盛り上げてくれたのはマスメディアだったという。対応としては、最初の時点では、各課に長時間取材することで職員は仕事ができなくなるといった状況が生じたため、2時間毎に報道発表するルールを作り、要旨を文書にして配布して協力を求めた。記者発表は午前7時から23時まで続くことになるが、当初の2時間おきから3時間おきになり、その後一日2回、12月20日まで2カ月続くことになった。

小千谷市長が広報の最大の反省点として次ぎのように述べているくだりがある。「中越大地震を教訓とし、広報に関する課題として、震災後、市民の方々の生活が少し落ち着いた段階において数多く寄せられたのが『市長の姿が見えない』との声でした。言うまでもなく、私は不眠不休の状態で震災復旧、復興に奮闘していましたが、自然災害というやり場のない市民感情もあってか、残念ながら市民の方々にその姿は伝わっていなかったようです。この点が、広報方法としての最大の反省点であり、市民の方々を早く安心させるためにも、災害発生時には広報手段を問わず、まず首長の声を伝え続けるべきであると感じました。」現場で指揮にあたるトップを見せることが災害広報としては重要だということだ。

3.2 阪神淡路大震災における神戸市広報課の初動

1995年7月17日に阪神淡路大震災が発生した。神戸市広報課は、当時の苦悩と決断を「防災都市・神戸の情報整備網」にまとめているので、そこに基づいて当時の状況を振り返ってみよう。

午前5時46分。阪神・淡路大震災が発生。当時の神戸市広報課員は総勢17名(報道3名、広報紙5名、テレビ・ラジオ担当3名、グラフ紙3名、インフォメーション担当1名、広報企画担当主幹、課長)。このうち発生後2時間までに出て来られたのが4名、3時間かかった者3名、5時間が5名、6時間が1名と昼までに80%の13名が集まった。神戸市の災害時出勤予定職員18,000名のうち、夕刻の時点で40パーセントの出勤率であったことを考えるとこの80%は例外的であった。

さて、駆けつけた職員はいるものの、幹部はいない、電話は通じない、被害状況はわからない、テレビもない、コピー機もひっくり返って使えない。そのような中、災害発生して2時間後の午前7時40分に市長が駆けつけてきた記者に対して把握している状況を説明。なお、この日、市長は局長の車の迎えに応じて、午前6時35分頃に一番乗りで市庁舎に到着している。

8時30分に、災害対策本部内にホワイトボードで仕切りを設けた臨時記者室を設置。コピー用紙に情報を書き込んでホワイトボードに掲示、不明点への質問については個別対応することにしたが、これによって10名が忙殺されることになってしまった。提供した情報は、物資、避難所、消防情報、交通、学校、病院、道路、住宅。

9時30分頃から被害情報が入り始めるが、出勤途中で見てきた現実とは程遠い数字。記者の方が情報をより多く持っている状況での苦しい対応になった。

10時30分になると広報企画担当主幹が駆けつけ、「情報の整理は俺がやるから、テレビ、ラジオの生出は課長で」と情報をさばきだした。「広報の島を作れ、集めた情報を整理するんだ」「集めた情報は市民に必要なものから順番にしろ」「情報に入手した日付と時間を記入せよ」。ようやく情報の整理と発信ができる体制が整った。

第一回目の災害対策本部会議は午後3時。各部員からの被害と対応状況についての説明が終わると、市長は「役割に応じて確実に任務を遂行すること」「人命救助第一。消防活動に全力を」「量販店、スーパーは全て開けてもらうよう依頼すること」「避難所への救援物資の確保と供給を、土木事務所などの車両は全て回すこと」と細かく指示を出した。担当者が市長会見をお願いすると、「今は動けない、君がやりなさい」と指示。その後、報道機関から「市長の顔が見えない」という発言やインタビューの個別依頼が次々と出てきた。翌日以降、22日まで毎朝定例の記者会見を実施し、臨時も随時実施する体制を整えた。

神戸市広報課は2つのことを今後の提案としてまとめている。1つは、大地震が発生した場合に市民に直接情報を提供するため、マスコミや紙面や放送枠を提供するシステムを構築できないか。2点目は、市役所各部局へ多くの記者が取材に入り、救援事務が滞ってしまったため、災害時には取材時間の設定や共同、代表取材方式を取れないか。

3.3 伊勢湾台風

阪神淡路大震災からさらに遡る。1959年9月26日、名古屋地方を襲った伊勢湾台風は、名古屋市内で約2000人の死者を出した。名古屋市総務局広報課は「伊勢湾台風における災害広報の体験と反省」(昭和35年8月発行 広聴年報)に災害広報のあり方として3つの基本原則、対象者、組織のあり方などを整理し、提言としてまとめている。

<災害広報基本三原則>

① 災害広報は速度が要求される

② 災害広報は質より量が要求される

③ 災害広報は先の計画や見通し(予測)についても行う必要がある。

<災害広報の対象と内容>

① 災害地住民には、自立復興の意欲を激励する

② 無災害地住民には、救援奉仕の意欲を振興させる

③ 職員には、情報の周知

④ 政府・国会・全国官公署団体には、災害の激甚さと災害対策の隘路を強調する

<組織のあり方>

① 平常時から各局部区に広報担当セクションを設け、広報課を中心とした縦横の広報活動組織が必要である

② 市民に対する広報伝達網の整備として地域住民組織の育成活用を考えること

③ 報道機関に情報を発表する専門のスポークスマン制度等の確立

この伊勢湾台風を契機に1961年には災害対策基本法が策定された。しかしながら、災害広報については1959年からあまり進歩していないのではないかと感じる。神戸市広報課も「今回の阪神・淡路大震災において私たち広報マンが感じたことが少なからず語られている」*4と述べている。

4 災害広報の教訓と今後に向けて

福島原発事故と過去3つの大災害の広報を振り返って感じることは、同じような失敗が繰り返されていることだ。官邸は、迅速に避難指示を出せなかった、質にこだわり多くの情報を出せなかった、住民の避難に役立つ予測情報が発信できなかった、保安院、東電、神戸市、小谷市はいずれもスポークスマンによる安定的情報発信ができなかった、神戸市、小千谷市は殺到するマスコミへ個別対応するという判断ミスをしてしまった。

なぜ、このように失敗は繰り返されるのだろうか。都市センターが2012年秋に実施した自治体アンケート結果からは「9割の自治体が危機管理広報の重要性は認識しているものの、広報部門の役割としては担っているのは5割弱であり、認識と具体的アクションに乖離が見られた。」という分析結果が出ている。過去を学ぶ機会の不足、災害広報研究者の不足、訓練不足などが考えられる。

今後は、過去の災害広報における失敗を語り継ぐこと、ソーシャルメディアを活用した迅速な情報発信の研究や日々の訓練が必要ではないだろうか。各自治体や行政機関における研修は、講義中心ではなく、演習も組み入れた形にしていくべきだろう。官邸では、2010年10月に原子力災害を想定した訓練をしていたにも関わらず、3.11では訓練が活かされなかったのは周知の事実だ。したがって、訓練も決まった行動を取るだけでなく、さまざまな予想外のハプニングを用意し、次々に判断していく場面を作る工夫が必要だ。マスメディアに対しては、記者に的確に対応するためのメディアトレーニングというプログラムがあるが、今後はBCP(事業継続計画)と組み合わせたトレーニングプログラムの開発が必要だ。実務家としてさらに研究を進めていきたい。ツイッターについては、3.11を機に既に多くの自治体で災害時の緊急速報メディアとして活用が進んできている。活用事例が収集されていくことを期待したい。

5 言葉の持つ力を信じてメッセージ発信をし続ける

今回の原発事故では広い範囲で放射能汚染が発生した。汚染地域での農産物は安全宣言が出た後も買い控えが起こるといった風評被害が生じた。マイナスイメージを払しょくするイメージ回復の広報は、通常の広報以上にインパクトを強める仕掛けが必要だった。

早かったのが日産自動車だ。震災から2か月後の2011年5月10日、日産は日本国内の生産工場の復旧ぶりを世界にアピールするためにネット動画をアップした。約7分間の映像は、明かりのつく工場内に、ぞくぞくと入っていく工員の姿から始まり、国内各工場で工員が通常通り働く姿、美しく仕上がりつつある車、工場長インタビューで構成されている。「すべてが整っています。部品が揃えばいつでも100%以上の能力を発揮できると思います。できないことは何もない、地震なんかには負けません」「世界中のお客さまがいわき工場で生産するエンジンを待っています。いわきは福島、そして東北復興のエンジンです。」映像と言葉の持つ力を改めて感じさせる。見た人に感動と応援の気持ちを起こさせずにはおかない。英語の字幕もついており、世界にアピールする狙いがあることがわかる。自治体でも参考にしてほしい映像だ。

汚染された大熊町や双葉町などの周辺地域の住民は殆ど帰ることができていない。地域に戻れない状態で町を復興させていくというのは、重く長い道のりである。しかし、今回取材の協力をしてくれた大熊町住民のAさんは、「すぐに帰ることができないのはわかっている。だからこそ、将来に向けての町のビジョンをもっと発信してほしい」と語っていた。将来に向けてのメッセージは生きる希望でもある。広報に携わる人は、言葉の持つ力を信じてメッセージの発信をし続ける必要があるだろう。

注釈

*1 「広報・PR概論」(公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会)P3

*2 「リスクコミュニケーションとは何か:安全心理学からの提言」(日本保険医療行動科学会年報vol.27 2012.6)P1

*3 第15回日本広報学会公開シンポジウム 下村健一氏基調講演にて

*4 防災都市神戸の情報網整備 P10

参考文献

「化学物質・環境問題のリスクコミュニケーション」(関沢潤 2002年3月29日)

「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る広聴・広報活動の課題と今後の取り組みについて」(原子力安全・保安院2012年4月26日)

「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 最終報告書」(2012年7月23日)

「原子力発電所事故による緊急事態応急対策の実施に係る職員インタビューに関する報告書」(株式会社NV研究所 2012年3月30日)

「福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報告書」(日本再建イニシアティブ 2012年3月11日)

「国会事故調報告書」(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会 2012年9月30日)

「防災都市神戸の情報網整備」(神戸市広報課編著 ぎょうせい 1996年)

「中越大地震 自治体の叫び」(関広一著 ぎょうせい 2007年)

「がんばっぺ!」動き出した、日産の工場【東日本大震災】clicccar

http://clicccar.com/2011/05/10/21532/

平成22年度原子力総合防災訓練

http://www.kantei.go.jp/jp/kan/actions/201010/21kunren_genshiryoku.html